39件

DATE 2024年8月19日(月)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

外壁の代表的な汚れに黒ずみがあります。黒ずみの正体は、カビや雨だれなどが考えられます。

外壁は日常的に多くのダメージを受け続ける場所です。とくに交通量の多いエリアや近くに工場がある立地だと、排気ガスやチリやホコリの影響を大きく受けます。カビも厄介な汚れの一つです。カビは生物系の汚れで、根もあるため少しの掃除では根絶できません。根が残ると再び増殖するからです。

外壁の黒ずみが軽いなら一般の方でも自力でキレイにできます。ただ、広範囲で頑固な黒ずみ汚れは、時間も手間もかかり過ぎて簡単に除去できません。外壁塗装専門業者に相談するほうがいいでしょう。

そこで今回のお役立ちコラムでは、外壁の黒ずみの正体や落とし方をくわしくお話ししていきます。

▼合わせて読みたい▼

外壁塗装のタイミングを知るためのサインとは?|【豊橋市】外壁塗装・屋根塗装専門店

外壁の黒ずみの正体はカビや雨だれ

外壁の黒ずみは「カビ」や「雨だれ」が考えられます。カビの場合、黒カビ以外にも赤カビや緑色のカビなどがあります。ただし「カビだと思っていたら実はコケや藻だった」という場合も少なくありません。

他の黒ずみ汚れの原因が雨だれです。雨だれは外壁に付着した排気ガスやホコリなどが、雨水と一緒に垂れて跡になったものです。以下でカビや雨だれについてくわしくお話しします。

外壁に発生するカビ

そもそもカビは原生生物です。生物は動物と植物と原生生物に分類できます。カビはきのこや酵母と同じ真菌類という原生生物です。

カビは菌糸と胞子で構成されています。菌糸は枝分かれして成長するのが特徴です。胞子は球形や楕円形の他、棒状や三日月状やらせん状などさまざまな形態があります。大きさも菌や菌糸の種類で異なります。カビの色は胞子でわかれ、大きさは一般的に直径2~10マイクロメートルほどです。

参照:東京保健医療局 食品衛生の窓 カビQ&A カビってなに?

カビの問題点

カビの問題点は複数あります。カビが発生しても放置すれば広範囲に増殖するのです。まずカビだらけの外壁は美観を損ないます。「手入れをされていない」と見る方にネガティブな印象を与えるのです。

住んでいる方も気持ちのいいものではないでしょう。また「周囲の景観を壊す」と近隣住民の方にクレームを入れられる可能性もあります。住んでいる方が「自分は気にならない」と言っても終わりません。地域のコミュニティのトラブルに発展しかねないのです。

外壁へのダメージ

外壁は時間の経過による劣化は避けられません。ただ、カビが根を張ればそのダメージにより、外壁の劣化速度が早まる可能性もあるのです。本来30年以上保つ外壁材の寿命が短くなる可能性さえあります。また、放置してカビが深く根を張ると頑固な汚れになるため、掃除をしても簡単に除去できなくなるのです。

シックハウス症候群

カビの胞子はシックハウス症候群の原因の一つです。カビの胞子を吸い込むことで罹患します。よくあるのは雨漏りで湿度が高まり、住まいの中にカビが発生して吸い込む場合です。

ただ、外壁は外にありますが胞子は飛来しています。窓を開けるとカビの胞子が室内に入る可能性も考えられるのです。庭に出たら、知らず知らず吸い込む可能性も考えられるでしょう。

シックハウス症候群は多くの症状をもたらします。目のかゆみや鼻詰まりの他、咳や呼吸困難、頭痛や不快感や吐き気などです。高齢者や子どもの場合、抵抗力が弱いために罹患しやすいのです。家族が安心して生活するために、外壁のカビは早めに除去したほうがいいでしょう。

参照:科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂新版)本マニュアルの概要

外壁にカビが発生する原因は複数

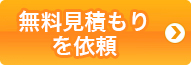

外壁にカビが発生する原因を理解するポイントは、環境や栄養です。環境は「日当たりが悪い」「風通しが悪い」「田んぼや川が近くにある」「植物が周辺にある」ことがあげられます。

また、カビの栄養になるのは有機物です。汚れさえ栄養にして増殖します。以下でカビが生えやすい環境と理由をまとめました。

| 日当たりが悪い |

|

| 風通しが悪い |

|

| 田んぼや川が近くにある |

|

| 植物が周辺にある |

|

これらがカビの生えやすい環境と理由です。また、凹凸が多いモルタルやスタッコ・リシン壁もカビがよく生えます。モルタルやスタッコ・リシンは表面に凹凸があるからです。凹凸に雨水が溜まって湿度も高くなるため、カビの発生と増殖の好環境になります。

雨だれ汚れについて

次は雨だれ汚れについてお話しします。雨だれも外壁の黒ずみ汚れになる原因の1つです。

外壁や窓ガラスやサッシには、ホコリや排気ガスの他、雨水に含まれる炭酸カルシウムなどが付着しています。雨が降れば汚れは雨水に流されますが、流れずに残る汚れもあるのです。その汚れの跡が雨だれ汚れになります。

雨だれ汚れの発生しやすい場所もあります。それが、窓のサッシとベランダやバルコニーの手すり周辺です。窓のサッシはホコリやちりなどがよく溜まります。雨が降るとそのホコリやちりが外壁に流れて雨だれ汚れになるのです。

ベランダやバルコニーの手すりの周辺も汚れやすいため、雨が降ると雨水と一緒に流れて雨だれ汚れになります。

黒ずみ汚れを自力で掃除する方法

黒ずみ汚れはカビも雨だれでも軽度で狭い範囲なら、自力でキレイにできる可能性もあります。

最初に試した方がいいのは水洗いです。カビや雨だれのある外壁を水で濡らし、スポンジで軽くこすります。その後、水で洗い流しましょう。注意したいのは、早く汚れを落とそうと力を入れ過ぎることです。外壁に大きな負担がかかって傷がつくため、避けたほうがいいでしょう。

水洗いだけでは黒ずみ汚れがキレイにならない場合、外壁専用の洗剤を試してみてください。ホームセンターやインターネットの通販で購入できます。雨だれなら家庭用の食器用洗剤といった中性洗剤でも対応可能です。中性洗剤は排気ガスや炭酸カルシウムのような汚れを落とします。

ただし酸性やアルカリ性洗剤の他、クレンザーは厳禁です。酸性やアルカリ性洗剤は変色につながりますし、クレンザーは研磨成分で外壁が傷つきます。また、中性洗剤も外壁に残ったままだと変色する可能性があるのです。

高圧洗浄機は使わないほうが無難

外壁塗装専門業者は外壁塗装をする際、汚れを落とすために高圧洗浄機を使用します。高圧洗浄機は水圧によって汚れを手軽に落とせるのがメリットです。ただ、一般の方は高圧洗浄機の使用はおすすめできません。高圧洗浄機で外壁の汚れを落とす際、水圧の調整が必要になるからです。

水圧の調整を失敗すると、外壁にダメージを与えます。また、外壁は外壁材と外壁材の隙間を埋める材料「シーリング材」を使っています。シーリング材が劣化してヒビ割れや穴が生じていると問題です。水が侵入して室内が水浸しになりかねません。

職業柄、高圧洗浄機を使用している方ならともかく、使い慣れていない方だと失敗する可能性があります。

外壁を掃除する際の注意点

外壁の黒ずみ掃除をする際には多くの注意点があります。外壁材の性質を見極めず、酸性やアルカリ性洗剤を使用すれば変色、クレンザーなら傷つくのです。また、高圧洗浄機も水圧調整をミスすると外壁やシーリング材が傷つきます。ただ、他にも注意点が多々あるのです。自力での外壁の黒ずみ掃除を検討している方は、チェックしてみてください。

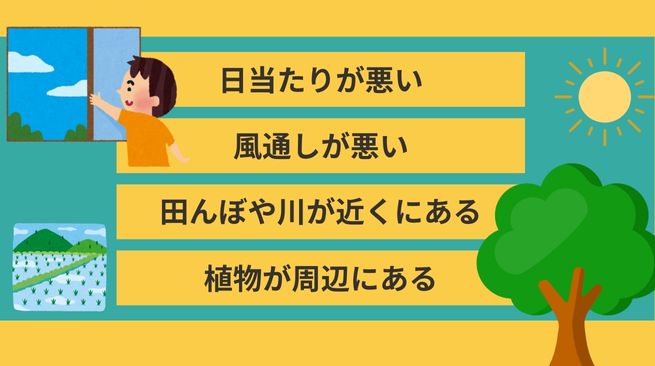

天気のいい日に掃除をする

天気がよくて風のない日に掃除しましょう。外壁の掃除に水を使ったあと、雨天時だと乾くまで時間がかかります。濡れた状態でなおかつ風があれば、ホコリやちりが付きやすくなるのです。

力を入れ過ぎずスポンジやブラシの硬さにも注意

スポンジやブラシを使うときは、力加減と硬さに注意が必要です。とくに外壁塗装をしている外壁だと塗装による保護機能の塗膜がはがれます。強くこするほど外壁が傷つくことになるのです。

隙間がないか事前にチェック

窓や換気扇で隙間が開いていないかチェックしましょう。水をかける際、隙間があると水が室内へ侵入するからです。隙間を避けるか養生テープを貼って対処しましょう。また、外壁にヒビが入っていないかチェックも必要です。とくに0.3ミリ以上のヒビは徹底的に避けましょう。外壁塗装による塗膜を通り越し、下地の外壁材にまでヒビが入っている可能性も考えられます。

汚れを吸い込まないよう、マスクやメガネなどもしてください。外壁表面に付着したカビを吸い込めばシックハウス症候群の罹患リスクがあります。カビ以外にも藻やコケ、ホコリやちりなど吸い込めば体調を崩しかねません。マスク、メガネ、ゴム手袋を用意したほうが安全に、黒ずみの掃除ができます。

高所の掃除は禁物

外壁の高所まで徹底的に掃除をしたい方もいるかもしれません。ただ、はしごや脚立に上がって高所を掃除するのは避けたほうがいいでしょう。厚生労働省でも注意喚起を行っています。

たとえば、平成23年〜27年のデータでは、はしごから転落して休業4日以上になった方は4,535人です。そのうち20人以上が亡くなっています。とくに頭部の負傷は致命的なものになりがちです。「屋根に上るわけではない」と油断しないように、高所の掃除は避けましょう。

参照:厚生労働省 はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!

外壁の黒ずみ汚れはカトペンにご相談ください

外壁の黒ずみ汚れを確実に行いたいならカトペンにご相談ください。豊川市・豊橋市の地域密着外壁塗装専門業者として多くの実績を誇ります。

頑固な黒カビが原因の黒ずみ汚れも雨だれも、業務用高圧洗浄機でキレイな状態を取り戻します。カビのような生物系の汚れに強い効果を発揮する「バイオ洗浄」も対応可能です。

バイオ洗浄はカビだけではなく、藻やコケのような外壁の美観を損なう汚れにも対処できます。さらに、汚れにくい外壁にできる塗料、アステックペイントの超低汚染リファインシリーズを施工すれば、長期間美観を保てるのです。

外壁の黒ずみ汚れに関しては、ホームページの問い合わせフォームや電話でご相談いただけます。メールやショールームでも受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

DATE 2024年8月16日(金)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

外壁の汚れには種類があります。その汚れの種類を把握しないと、適切な掃除やメンテナンスができません。また、チョーキング現象のような汚れを知っていれば、外壁の劣化にいち早く気づけるのです。

外壁は住まいを守るために、雨風や太陽光などのダメージを受け続けています。真夏や真冬に、外部の気温変化から住む人を守る重要な役割も担っているのです。

外壁は住まい全体の印象に大きな影響を与えることも無視できません。たとえばコケやカビまみれ、雨だれや、排気ガスなどで真っ黒なままだと印象は悪いでしょう。

汚れの種類次第では、一般の方でも日常的な掃除で対処できます。ただ、日常的な掃除では対処できない汚れもあるのは厄介です。その場合、外壁専門業者の高圧洗浄や低汚染塗料で外壁塗装をするのも有効でしょう。

そこで今回のお役立ちコラムでは、外壁の汚れの種類についてお話しします。

▼合わせて読みたい▼

外壁塗装のタイミングを知るためのサインとは?|【豊橋市】外壁塗装・屋根塗装専門店

外壁の汚れ:7つの種類

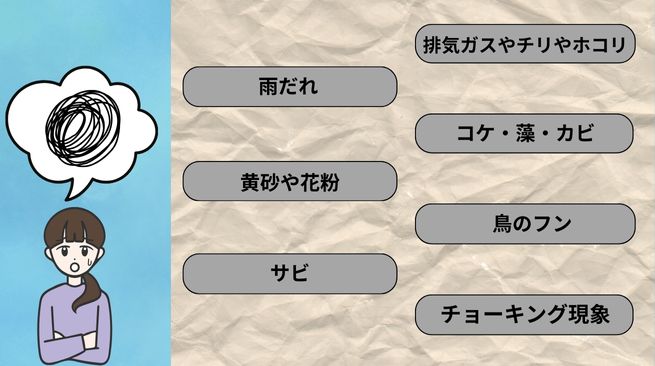

外壁が汚れる原因は複数あります。雨風や太陽光以外に、交通量が多い場所や工場地帯が近くにあると汚れもひどくなりがちです。以下は外壁が汚れる主な原因と種類です。

外壁の汚れ①|排気ガスやチリやホコリ

空気中には排気ガスやホコリやチリが浮遊しています。とくに交通量の多い道路沿いに建っている住まいは、排気ガスで外壁は汚れやすい環境下です。また、工場地帯や工場がそばにあると排気ガスの影響を強く受けます。

チリやホコリが付着した外壁は灰色や茶色、または黒い汚れが目立つようになるのです。また、外壁の中にはデザイン性の高いサイディングのような凹凸もあります。その外壁の凹凸に汚れが溜まりやすいのです。

外壁の汚れ②|雨だれ

外壁に黒くて細い筋のような汚れが垂れているのは見たことはありませんか?雨が降ると外壁のチリやホコリといった汚れも流れ落ちます。ただ、残る汚れもあると黒い筋として跡が残るのです。それは「雨だれ」という汚れで、換気扇の下や窓枠の下でとくに多く見られます。

外壁の汚れ③|コケ・藻・カビ

コケや藻やカビも外壁を汚す原因です。外壁が緑色になっている場合、コケや藻による汚れの可能性があります。ホコリやチリと同様に、凹凸のある外壁材に発生することが多々ある汚れです。

コケや藻やカビは生物であり、チリやホコリのような栄養分と、水分があると発生して増殖します。外壁だけではなく屋根にも増殖するのも特徴です。

外壁の汚れ④|黄砂や花粉

黄砂や花粉も外壁を汚す原因です。黄砂は東アジアにあるゴビ砂漠やタクラマカン砂漠など黄土地帯から飛来します。日本では春に見られることが多い現象です。空が黄褐色に染まることもあります。

黄砂は黒をはじめとした濃い色の外壁でとくに目立つのが特徴です。黄砂が厄介なのは、外壁塗装で作られた塗膜という保護機能を低下させます。

花粉も厄介な汚れで、粘着力があります。外壁に付着すると雨が降ってもそのまま流れ落ちません。外壁への花粉の付着と、さらにチリやホコリが付くことで黒い汚れになります。外壁に黒い点が浮かび上がるような汚れになるのです。

さらにその黒い汚れに太陽光の紫外線が集まります。そうすると外壁塗装で形成した塗膜が劣化し、保護機能は低下するのです。

外壁の汚れ⑤|サビ

外壁の金属部分がサビる場合もあります。外壁自体が汚れなくても、サビた雨どいや自転車が外壁に接触していると、もらいサビのリスクが高くなるのです。もらいサビとは、金属に発生したサビが雨水で外壁に流れ落ちて汚れる現象を言います。

また、サビは進行すると水で落とせなくなる点が厄介です。サビを落とすにはケレンという研磨作業でしか落とせません。外壁の金属部分がサビて進行するともろくなり、ボロボロになる場合もあります。雨が降るとそこから雨水が侵入することもあるのです。

外壁の汚れ⑥|鳥のフン

鳥のフン汚れも厄介です。外壁に付着した鳥のフンが乾燥して時間が経過するとシミになり、簡単に落とせなくなります。そのまま放置すると外壁の劣化につながるのです。また、鳥のフンには尿酸が含まれています。その尿酸により外壁の腐食リスクが高くなるのです。

また、鳥のフンは家族の健康を害する場合もあります。たとえば野鳥のフンには菌やウイルスが含まれている可能性もあるのです。乾燥するとフンの粒子が浮遊し、住まいの中に入るリスクもあります。

人間が吸い込むとオウム病のような感染症にかかる危険性もあるのです。オウム病になると、とつぜん、高熱や頭痛や倦怠感など多数の症状を引き起こします。とくに高齢者は重症になりやすく、診断が遅れると命の危険さえあるのです。自治体や厚生労働省でも、鳥のフンについて注意喚起をしています。

外壁の汚れ⑦|チョーキング現象

外壁の劣化サインがチョーキング現象です。外壁に触れると手に粉が付きます。その粉の正体は、外壁塗装による塗料の顔料です。外壁によって粉の色は変わるため、白だけでなくベージュやグレーなどの粉もあります。ただ、単なるチリやホコリの場合もあって見極めるのも簡単ではありません。外壁塗装専門業者に調査してもらうのが確実です。

塗料は「顔料」「樹脂」「添加剤」「溶媒」で構成されています。顔料とは塗料の色に関係する素材です。そもそも外壁塗装は塗料によって、塗膜という保護機能を形成するために行います。

外壁に塗料を塗ると樹脂を溶かしたり薄めたりする水やシンナーといった溶媒が蒸発するのです。他の顔料や樹脂や添加剤は残ります。それらが塗膜を形成するのです。塗膜は雨風やホコリやチリなど、汚れや劣化の原因から外壁を守ります。

ただ、塗膜は時間の経過とダメージの蓄積によって徐々に劣化し、成分の分離によって塗膜表面に顔料が出るのです。そのためチョーキング現象があったら「外壁塗装が劣化している」とわかります。

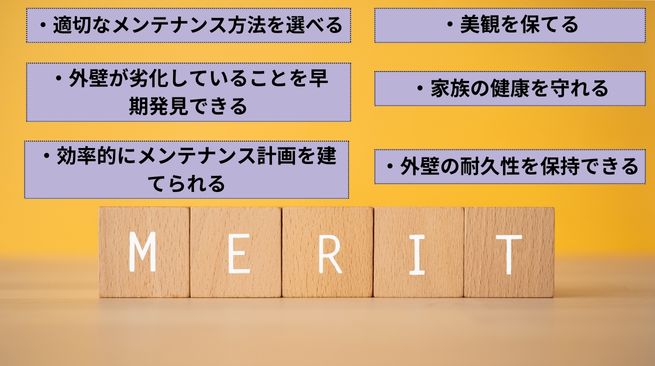

外壁汚れの種類を知ることで得られる6つのメリット

以下、汚れの種類を知ることで得られるメリットは多数あります。

- 適切なメンテナンス方法を選べる

- 外壁が劣化していることを早期発見できる

- 効率的にメンテナンス計画を建てられる

- 美観を保てる

- 家族の健康を守れる

- 外壁の耐久性を保持できる

これらのメリットはどういうことなのか?くわしくお話ししていきます

▼合わせて読みたい▼

外壁塗装を放置するとおこる住宅への悪影響!正しいメンテナンスの流れを知ろう!

適切なメンテナンス方法を選べる

適切なメンテナンス方法がわかります。汚れの種類を考えず表面だけキレイにしても根本的な解決にならない場合もあるからです。たとえばコケや藻やカビは汚れですが、生物でもあります。そのため、カビ取り材や除菌剤のような薬剤でないと根本的な除去がむずかしいのです。

排気ガスの汚れは中性洗剤が適しています。ホコリや花粉もこびりついていない段階なら、水で洗い流すだけでも対処できるでしょう。各汚れを知ることは、普段の清掃によるメンテナンスによる効果を高められます。

外壁が劣化していることを早期発見できる

外壁の劣化具合を早期発見できます。たとえばチョーキング現象を理解していれば、単なる汚れではなく外壁塗装の劣化症状と特定できるのです。チョーキング現象は放置すると、外壁へのダメージが蓄積されます。結果、外壁にヒビが入ると雨天時に雨水の侵入を許すことになるでしょう。雨漏りは柱を腐らせる大きなトラブルです。

効率的なメンテナンス計画を立てられる

汚れに合わせて適切なメンテナンスができるようになります。たとえば、カビや藻やコケの発生と増殖は立地や周辺環境も大いに関係します。川のそば、または森や林のそばに住んでいると、カビや藻やコケが発生しやすいのです。湿度が高い場所を好みますし、森や林から胞子も飛来してきます。また、風通しが悪い場所も発生するのです。

ただ、川や森や林は移動させられません。掃除を定期的にするのも労力がかかります。引っ越しもむずかしいなら、外壁塗装専門業者に定期メンテナンスを依頼するのもいいでしょう。防汚塗料で対処するのも有効です。発生するたびに掃除をするより効率的なメンテナンス計画を立てて対処できます。

美観を保てる

汚れの種類を知り、日常的な清掃を適切に行うことで美観を保てます。汚れが進行する前に対処できるため、長期間に渡って美観を保てるのです。

美観を保つための適切なメンテナンスは、結果的にダメージの蓄積を抑えることにもつながります。そのため外壁塗装の寿命を長くできるのです。

家族の健康を守れる

カビやコケの他、鳥のフンの汚れに対して早めの対処ができます。カビの胞子や鳥のフンの粒子が窓を開けた際、住まい内に入ってこなくて済むのです。

とくに免疫力が発達していない子どもの場合、カビや鳥のフンが深刻な健康被害をもたらすリスクがあります。高齢者も抵抗力が低下しているため、健康被害が起きやすいのです。たとえばシックハウス症候群やオウム病が考えられるでしょう。外壁のメンテナンスは健康面でも重要な意味を持ちます。

外壁の汚れに困ったらカトペンにお任せください

外壁の汚れにお困りでしたらぜひ株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店にご相談ください!弊社は外壁の汚れの種類を正確に見極め、適切な対処を複数提案できるのが強みです。

たとえば業務用の高圧洗浄で強力に汚れを除去できます。コケや藻やカビに関してはバイオ洗浄という薬剤も使って根本から除去できる方法も提案できるのです。

コケや藻やカビは表面的にキレイになったと見えても、小さな根が残っている場合があります。残っていれば再び増殖する危険性があるためバイオ洗浄は有効です。

また、カトペンは大手塗料メーカーアステックペイントの超低汚染リファインシリーズを取り扱っています。

低汚染塗料は汚れの付着を防げるだけではありません。汚れ成分が付着しても、雨が降れば洗い流せます。そのため長期間、外壁の美観を保てるのです。汚れ対策以外にも、高耐候性や遮熱性を備えているため、住環境の向上という点でもメリットがあります。

カトペンへの外壁汚れのご相談はホームページの問い合わせフォームや電話で受け付けております。メールやショールームなどでもご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

DATE 2024年8月10日(土)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

外壁のコケの発生には原因があります。可能性が高いのは外壁の劣化です。劣化を放置すると限界が訪れます。亀裂が入れば雨天時に雨の侵入を許すことになるでしょう。とくに台風時期は大量の雨が侵入することで、住まいの耐久性の問題にもつながります。

耐久性が低下すれば、住まいの強度や安定感は失われ、倒壊の危険性さえ出てくるのです。また、外壁の美観を損なうと「手入れがされていない」というネガティブイメージを見る人に与えかねません。

そこで今回のお役立ちコラムでは、外壁にコケができる原因や対策などについてくわしくお話ししていきます。

▼合わせて読みたい▼

家の外壁劣化のよくある症状!自分で修理や補修をするときの絶対NG行動

そもそもコケとはなにか?

コケはコケ類という植物のことです。分類すると「セン類、タイ類、ツノゴケ類」という3つに分けられます。

共通するのは種ではなく胞子で増えることです。他に胞子で増えていく生物は、きのこやシダ植物やカビなどが挙げられます。ただし、コケ類の多くは緑色で葉緑体を持ち、光合成を行います。

光合成とは、光のエネルギーで無機炭素から有機化合物を合成する反応です。光合成の過程で水が分解されることで酸素が放出されています。きのこやカビは葉緑体を持っていません。他の生物の栄養によって生きています。

コケは野外で多く見られますが、外壁にも発生するものです。コケが外壁に発生する要因は複数考えられます。とくに「湿気が高い場所」「日陰」などに発生・増殖するのです。

コケの問題点は美観を損なうこと

コケの問題点は美観を損なう点です。また、外壁が劣化しているサインのため、早めに対処しないと致命的な問題が出てきます。

美観の問題に関しては、とくに賃貸物件のオーナーや、住まいを売却したい方には大問題です。入居希望者も外壁がコケだらけの物件を見れば「汚い」と認識する可能性が高いでしょう。

アパートやマンションの他、戸建ての賃貸なら入居率に大きく影響します。リフォームやリノベーションを前提にしている方なら需要はあるかもしれません。また、住まいを解体して更地にしたあとに新築住宅を建てる方もいます。ただし、自分の売りたいタイミングで都合よく現れるとは限りません。売却できなくて大幅な値下げの可能性も出てきます。

自分が住むだけでも近隣住民から白い目で見られる可能性があります。「手入れをしていない」というネガティブイメージを与えるからです。

コケで外壁材が弱くなる場合もある

コケにより外壁材が弱くなるのも問題でしょう。コケは根っこからコン酸という酸性の物質を出します。窯業系サイディングボードは主成分がセメントで、アルカリ性です。コン酸の影響を受けるとアルカリ性で安定していた状態は崩れて中性化されます。中性化した結果、外壁材は弱くなるのです。

また、酸により影響を与える要因はコケだけではありません。酸性雨も降れば外壁はコケのコン酸とダブルパンチを受けることになるのです。

コケが発生する原因とは?

コケが発生する原因は環境に大きく関係しています。コケが生えやすい環境は以下のとおりです。

- 川沿いにある

- 林や森がそばにある

- 日当たりが悪い

- 風通しが悪い

コケは湿度の高い場所を好みます。そのため川のような水辺がそばにあるとコケが発生しやすいのです。林や森もコケが多く生えています。そばにあると胞子が飛来し、外壁に付着して発生することもあるのです。

日当たりが悪い場所もコケの発生と増殖につながります。日当たりが悪い場合、外壁の表面はなかなか乾燥しません。湿度が高くなるために、コケの増殖に適しています。

これらの原因を根本から解決するのは困難です。水辺や森などを移動させることはできません。林や森を購入して木々を伐採するのも現実的ではないでしょう。そのため、原因に合わせて対処するぐらいしかできないのです。

コケが発生しやすい外壁もある

外壁の中にはとくにコケが発生し、増殖しやすいものもあります。そのような壁の場合、日頃から注意してコケが発生しないよう、こまめな清掃をしたほうがいいでしょう。以下がコケの発生しやすい外壁です。

モルタル壁

砂とセメントが主原料の外壁材。モルタル壁は凹凸があるため、たとえば雨が降ると雨水や汚れが溝部分に溜まりやすいです。

リシン・スタッコ壁

リシンは塗料に細かく砕いた石や砂を混ぜて作った塗材で形成します。スタッコ壁はアクリル塗料に骨材や石灰などを混ぜた塗材で形成するのが特徴です。リシン壁もスタッコ壁も、ともに凹凸が形成されています。そのため凹凸の溝部分に雨水や汚れが溜まりやすいです。

サイディング壁

窯業サイディングは日本の一戸建てで多く採用されています。多彩なデザイン性も人気の理由でしょう。ただ、中には凹凸の多いデザインもあり、水や汚れが溜まりやすいのです。

日頃からできるコケ予防や対策

日頃から自分でもできるコケが繁殖しないための予防方法があります。限界はありますが、コケの発生や繁殖抑制が期待できるのです。以下、サイディングやモルタル、コンクリートやリシン・スタッコ壁など、それぞれに合わせた予防方法をお話しします。

サイディング

サイディングは窯業系と金属系では多少予防方法が異なります。窯業系サイディングは表面に凹凸があるため、とくに雨水や汚れが付着して残りやすいです。中性洗剤を使い、やわらかいスポンジやブラシでこすって落とします。

金属系はコケの胞子が付着しにくいものも多いです。ホースで水をかけるだけでも抑制できる可能性があります。コケがすでに発生しているなら、やわらかいスポンジやモップを使って落としましょう。

モルタル

ホースで水をかけてブラシでこするだけでも、コケの発生や増殖を抑制できます。落ちにくいなら中性洗剤やコケ専用洗浄剤を使うのもいいでしょう。コケ専用洗浄剤はホームセンターやインターネットで販売されています。

コンクリート

コンクリートもコケ専用洗浄剤で落とせます。コンクリートに対し過度にダメージを与えません。

リシン・スタッコ壁

コケ専用洗浄剤でモップやスポンジでこすって落とします。ただし力を入れ過ぎると外壁材を傷つけるリスクもあるため、慎重な作業が必要です。

これらはコケの発生や繁殖防止のための対策です。基本的にコケ専用洗浄剤を使用したほうがいいでしょう。また、こする際に力を入れ過ぎると外壁材を傷つけるリスクもあります。やわらかいスポンジや硬過ぎないブラシを使うのが無難です。

他にもコケを発生しにくくする薬剤もホームセンターでは販売しています。ただし外壁の広範囲を自力で行うのは困難です。とくに高所の外壁の場合は危険を伴います。落下の危険性もあるため控えたほうがいいでしょう。

本格的なコケ対策はプロに任せたほうが確実

自力でコケ対策をするのも限界はあります。一旦は除去できても、時間が経過すると再発する場合もあるからです。外壁塗装専門業者がコケの除去をする場合、高圧洗浄を使用します。

高圧洗浄のメリット

外壁塗装専門業者は外壁塗装する前に必ず下地をキレイにします。コケ以外にもサビやカビ、ホコリなど多種多様な汚れの蓄積があるからです。その状態で外壁塗装をしても、適切に塗料を塗れません。

外壁塗装専門業者が行う高圧洗浄は業務用です。一般家庭で日常使い用途のものより強力な洗浄力を発揮します。また、外壁塗装専門業者はバイオ洗浄にも対応できるのです。バイオ洗浄とは外壁のコケやカビのように、生物系の汚れに大きな力を発揮します。生物であるコケやカビを確実に除去するために薬品を使うのです。

コケやカビのような生物系の汚れは、少しでも残っていると再発します。バイオ洗浄なら、外壁に凹凸があっても隅から隅まで洗浄剤が浸透することで除去できるのです。

低汚染塗料による外壁塗装という選択肢もある

低汚染塗料という塗料で、コケを発生しにくくする方法もあります。低汚染塗料はまさしく「汚れにくくする」「美観の保持」に特化した塗料です。汚れにくくなるだけでなく、コケやカビや藻の繁殖の抑制も期待できます。

低汚染塗料が汚れにくいのは「親水性」が高いからです。親水性とは水となじみやすい性質を指します。そもそも外壁塗装で塗料を塗る目的は外壁表面に「塗膜」を形成するためです。

塗料は顔料・樹脂・添加剤や水やシンナーといった溶媒で構成されています。外壁に塗料を塗ると、水やシンナーといった溶媒は蒸発しますが他の成分は残るのです。残った顔料、樹脂、添加剤が塗膜となって外壁を守ります。

低汚染塗料は塗膜表面の高い密度が特徴です。そのためコケのような汚染物質が付着するのを防ぎます。たとえ汚れが付着しても親水性が高いため、雨が降ると雨水で汚れが流れ落ちるのです。低汚染塗料で代表的なものに、大手塗料メーカーアステックペイントの超低汚染性リファインシリーズが挙げられます。

超低汚染性リファインシリーズは汚れにくく、雨水で汚れを洗い流せるのが強みです。さらに遮熱性能を備えたものもあります。遮熱性が高いと太陽光を反射するため、外壁は熱の吸収を抑えられるのです。そのため真夏の室内温度上昇対策が期待できます。

カトペンはアステックペイントの超低汚染リファインによる外壁塗装が可能です

株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店は豊川市・豊橋市で「外壁塗装と屋根塗装」の職人集団です。創業77年、地域密着の外壁と屋根の塗装専門業者として多くの実績を積み重ねてきました。自動車で90分程度を施工エリア内に設定しているのには理由があります。トラブルがあればすぐ駆けつけられるよう、むやみに施工エリアを広げないと考えているからです。

カトペンでは外壁や屋根のコケ問題に対処できます。高圧洗浄やバイオ洗浄はもちろん、アステックペイントの超低汚染リファインシリーズも取り扱っているのです。マンションやアパートのような賃貸物件でコケが生えていたら入居率に関わります。一戸建てに住んでいる方も、緑色のコケが広がる外壁を見るのは、気持ちのいいものではないでしょう。

カトペンは官公庁基準の厳しい工事品質を標準採用しています。カトペンへのご相談は問い合わせフォームの他、電話やメールでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

▼合わせてチェック▼

DATE 2024年8月9日(金)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

外壁は雨や風の他、紫外線で劣化します。とくに酸性雨は外壁表面にダメージを蓄積させる要因です。酸性雨でダメージを受け続けた外壁は腐食し、劣化します。劣化した外壁に風や紫外線や太陽光の熱が加わると、ますます劣化速度が早まるのです。

劣化した外壁では大切な住まいを守れません。亀裂が入ると梅雨や台風のような降水量の多い時期、雨水の侵入を許すことになるでしょう。雨漏りは快適な生活環境を奪うだけではありません。まともに住めなくなる状態まで住まいを追い詰めるのです。

雨水は木材を腐らせてシロアリが集まるきっかけになります。シロアリにかじられて木材が細くなり、腐食も加われば住まいを支えられません。小さな地震でも倒壊の危険性があります。

また、湿度が高くなると発生するカビも厄介です。天井や壁紙いっぱいに発生した黒カビは、美観面で気持ちのいいものではありません。また、カビの胞子を吸い込めばシックハウス症候群のような健康リスクも高まります。抵抗力が弱い高齢者や幼児が吸い込むのは避けたいものです。

そこで今回のお役立ちコラムでは、雨と外壁の劣化の関係や対策についてくわしくお話しします。

▼合わせて読みたい▼

外壁塗装を放置するとおこる住宅への悪影響!正しいメンテナンスの流れを知ろう!

酸性雨とは?

酸性雨は通常より強い酸性を持った雨のことですが、雪や霧でも見られます。雨や雪や霧に二酸化硫黄や窒素酸化物といった酸性物質が含まれた状態です。

酸性雨の原因である二酸化硫黄や窒素酸化物のようなガスの発生要因は多岐にわたります。火山活動のような自然要因や、人間が化石燃料を燃やすことで発生するのです。

日本では都道府県単位で酸性雨の観測をしています。一般的に降水の酸性度は、pH(ピーエッチまたはペーハ)により、pH=−log[H+]で表します。[H+]は水素イオン濃度です。pHの数値が7より小さいと酸性、大きいと塩基性(アルカリ性)を示しています。

2014年3月の環境省の発表では、平成20年~24年にかけての降水pHの地点別年加重平均値の範囲は4.48~5.37です。(ただし平成20年度末で休止の地点を含んでいます)全地点の5年間のpH加重平均値は、4.72という結果でした。つまり日本では酸性雨が治まっていないことを示しています。

酸性雨はコンクリートを溶かし、金属にサビを発生させる原因です。河川や湖や沼の他、土壌まで酸性にすることで生態系にも悪影響があると考えられています。

参照:国土交通省気象庁降水・降下じんの化学成分酸性沈着とその定量化日本での酸性雨の状況

酸性雨が外壁のアルカリ性のバランスを崩す

外壁材も多種多様です。その中でセメント系の外壁材はサイディングやモルタルやコンクリートなどがあります。セメント系の外壁材には、砂や砂利が使われています。セメント系はアルカリ性です。水和反応という化学反応により、水酸化カルシウムが生成されて硬化しています。

ただしアルカリ性なのは新築の時点です。酸性雨の影響を受けると徐々にアルカリ性のバランスが崩れて劣化します。劣化した外壁は防御力が非常に低下した状態です。そのためカビや苔や藻も繁殖しやすくなります。外壁に防御力があれば、カビや藻は発生しませんから、早めの対処が必要です。

外壁の劣化を示すサイン

外壁が劣化したことを示すサインの代表例は以下の通りです。

| ヒビ |

|

| 色あせ |

|

| チョーキング |

|

| カビや苔や藻 |

|

| 塗膜のはがれ |

|

| サビ |

|

雨漏りは深刻な被害につながる

雨漏りを放置すると多くの二次被害につながります。その二次被害は、対処しなくても時間の経過で治まるものではありません。むしろ症状は悪化し、まともに住めない状態まで追い詰められます。代表的な雨漏りで引き起こされる問題は以下の通りです。

- 構造駆体が腐る

- 健康被害

- 火災

- 家具や家電が使えなくなる

- 資産価値が低下する

これらの二次被害で一番避けたいのは「命に関わる問題」でしょう。構造躯体が劣化すれば、住まいは小さな地震でも倒壊する危険性があります。倒壊して屋根の下敷きになれば命は助かったとしても大ケガを負う可能性があるのです。

雨漏りも火災につながる場合があります。漏電でショートして火花が散れば火災につながるのです。健康被害も高齢者や赤ちゃんにとっては大きなダメージでしょう。以下で各二次被害についてくわしくお話しします。

構造駆体が腐る

雨漏りは構造躯体の劣化につながります。構造躯体とは建物を支える構造体に関連する重要な部分です。たとえば、柱・梁・壁・床・基礎などがあげられます。構造躯体は建物を支える部分です。そのため雨漏りで腐食すれば弱くなります。

雨水が外壁から内部へ侵入して木材を濡らしたとします。そうすると木材の含水率(物質に含まれる水の割合)が高まり、30%〜150%程度になれば木材を腐らせる木材腐朽菌が繁殖するのです。

構造躯体が腐れば、建物の倒壊や屋根の落下リスクが高まります。また、木材だけではありません。住まいに使われている、くぎ・ねじ・金物もさびるため、住まいの強度は極端に低下します。さらに腐った木材を好むシロアリが侵入すれば大問題です。木材だけではなく断熱材なども食い散らかすため、快適な住環境も失います。

シックハウス症候群やアトピーのような健康被害

雨漏りが発生すると、住まいの湿度は高くなります。一般的にカビは温度25度、相対湿度70%だと数か月で繁殖すると考えられています。75%以上で繁殖は早まり、90%になれば2日程度で目に見えるほど繁殖するのです。

カビ以外にも、ダニやドブネズミなども湿度が高い環境を好みます。カビの胞子やダニの死骸などを吸い込めば、シックハウス症候群に罹患するリスクが高くなるのです。ダニやカビはアトピー性皮膚炎のようなアレルギー性疾患にもつながります。

1日の多くを室内で過ごす赤ちゃんや高齢者は抵抗力も高くありません。赤ちゃんの場合、乳児期から幼児期は体が成長する時期のため、悪影響を与える要因は避けたいところです。

参照:文部科学省カビ対策マニュアル実践編1-4温度・湿度データの記録と解析

火災ですべてを失う

火災も住んでいる方の命を奪いかねないトラブルです。雨漏りの雨水が、ブレーカーや電気コードに触れることで漏電する可能性は高まります。とくに台風の際は注意したいタイミングです。

たとえば雨漏りや浸水で電化製品の損傷後に通電すると、ショートして発火することがあります。また、コンセントに水分が付着していると再通電時にトラッキング現象で火災につながる場合もあるのです。

火災が発生しなくても、家具や家電は濡れて故障すれば使えなくなるでしょう。家財の損失は大きなダメージです。

外壁の劣化を防ぐには外壁塗装

雨をはじめ風や太陽光まで外壁は多くの劣化要因によって、ダメージを受け続けています。対処しないとダメージを受け続けた外壁はボロボロになるのです。有効な対策として、外壁塗装があげられます。

外壁塗装は住まいを保護するために行うものです。塗料を外壁や屋根に塗ることで、塗膜という保護膜を形成します。その塗膜があるからこそ、雨も風も太陽光も外壁に直接当たらなくて済むのです。ただ、外壁塗装は一度施工すれば半永久的に保つものではありません。色あせやはがれの他、チョーク現象などは塗膜が劣化したサインです。

塗料はグレードにより耐久性が異なります。一番安価でグレードが低いのはアクリル塗料で、耐用年数は3年〜5年程度です。一方ハイグレードな無機塗料は、約10年〜15年の耐用年数を誇ります。

一般的に多く採用されているシリコン塗料は約7年〜10年です。最後にどんな塗料で外壁塗装をしたかわからない場合、塗り替えのタイミングは10年を目安にしておくといいでしょう。また、紹介した劣化サインがあれば、外壁塗装専門業者への早めの相談が必要です。

酸性雨で劣化が気になる外壁はカトペンにお任せください

酸性雨だけではなく、風や紫外線や太陽光の熱など、外壁は多くのダメージを受け続けています。外壁塗装の劣化サインであるヒビやチョーキング現象、その他、カビや苔や藻はないでしょうか?

もしあるなら外壁塗装は株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店にお任せください。

豊川市と豊橋市を中心に自社職人による外壁塗装や屋根塗装を多数手がけてきました。大手塗料メーカーアステックペイントの代理店部門施工実績は愛知県3位です。カトペンに外壁塗装の相談をするなら、ホームページの問い合わせフォームやお電話でご相談ください。外壁と屋根の診断や見積もりは無料です。

▼合わせてチェック▼

DATE 2024年8月7日(水)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

💬「外壁塗装した方がいいのかな~と思いつつ、まだキレイだからそのままにしてる」

💬「お金がかかるから、外壁塗装はまだしなくていいと思っている」

「まだ大丈夫」と勝手に決めつけて、外壁塗装を放置していませんか?外壁塗装は10年前後を目安としてメンテナンスが必要です。なぜなら、劣化しているかどうかは自己判断が難しいからです。

一見、キレイに見えても塗料の効果が低下していることもあります。外壁の劣化サインは1つではありません。劣化をそのまま放置していると、じわじわと進行していき、自然に元通りになることはありません。一度劣化がおこると、事態は悪化していく一方なのです。

- □ 外壁に使われている塗料の耐用年数を把握していますか?

- □ 外壁の点検や診断をうけたことはありますか?

- □ 豪雨や台風、地震などのあとに外壁の様子をチェックしたことはありますか?

1つでも「いいえ」と回答した方は、ぜひ最後まで読んでください。外壁塗装を放置すると住宅に悪影響をおよぼします。正しいメンテナンスの流れも把握しておくことで、メンテナンスへのファーストステップも踏みやすくなりますよ。

▼合わせて読みたい▼

豊橋市の住まいを塗り替えで新しく!地域に密着した塗装業者の選び方と最新トレンド

外壁塗装の放置による住宅への悪影響

一見キレイな状態に見えても、見えない部分で劣化が進行しているかもしれません。それだけでなく、塗料の耐用年数を超えていれば、塗装による効果が発揮されていない可能性もあります。

外壁塗装を放置すると、住宅には以下のような悪影響がでてきます。

- 住宅全体のビジュアル低下

- 雨漏り発生リスク

- 住宅の寿命を縮める

- 室内での快適度が低下する

- 維持管理に高額なメンテナンス費用が必要になる

- 資産価値が低下する

住宅全体のビジュアル低下

外壁塗装を放置していると、住宅全体のビジュアル低下がおこります。外壁は住宅の中でも見える範囲が広いことから、住宅の印象を左右する大きな要素となります。常に外部からの影響をうけているため、色あせや塗膜のはがれといった劣化は遅かれ早かれおこるのです。

「古くなってきたから仕方がない」と劣化症状を放置していると、築年数以上に古い印象を与えることになりかねません。劣化は一度始まると自然に直ることなく悪化していきます。とくに、艶ありの塗装をしている場合は艶がなくなっていくことで、古ぼけた印象になってしまいます。

雨漏り発生リスク

外壁は雨風からのダメージを全面にうけて住宅を守っているため、塗装の保護力が低下すると雨漏りリスクが高まります。塗膜のはがれは外壁材を外部にさらすことになるため、雨漏り発生率を高めてしまうのです。それだけでなく、塗装による防水性も低下してしまうため、外壁表面に水分が定着しやすくなり、カビや苔の原因を作ります。

湿気の多い状態は外壁材にも悪影響となり、じわじわと雨漏りにつながることも考えられます。雨漏りは、一度おこると住宅内部まで入り込み、構造部分までダメージを与えてしまうのです。浸水によって内部の腐食が始まると、豪雨や地震といった災害時に破損するリスクもでてきます。

住宅の寿命を縮める

外壁塗装を放置すると、住宅の寿命を縮めることになってしまいます。塗装を塗り直さないことで外壁の防水性が失われ、ひび割れなどで発生した隙間から内部構造の腐食につながるのです。

住宅の構造を担っている部分がダメージをうけると、住宅の寿命が削られてしまうのはいうまでもありませんよね。外壁塗装をおこなうということは、美観や保護を強化するだけでなく住宅を延命させることにもなるのです。

室内での快適度が低下する

外壁塗装を怠っていると、室内の温度調節が難しくなることがあります。塗装をせずにひび割れなどの劣化を放置していると、隙間風が室内に侵入する可能性が高まるのです。冷房や暖房を入れていても、外壁を伝って外気が入り込むと温度調節に影響します。

外気が邪魔をするせいでエアコンの効きが悪く感じ、温度を極端に下げたり上げたりすることになります。そうなると、快適度の低下に加え、電気代まで増大してしまうのです。

維持管理に高額なメンテナンス費用が必要になる

外壁塗装を放置すると増大する可能性があるのは、電気代だけではありません。放置することで劣化が進行していき、外壁塗装ではカバーしきれないほどの高額な工事が必要になってしまうのです。

塗装で済んでいたはずのものが、張り替えや住宅自体の立て替えが必要になるかもしれません。「塗装をしないだけでそんな大げさなことに?」と思うかもしれませんが、外壁塗装はそれだけ重要な役割を担っているのです。外壁塗装は、劣化診断という前段階で重大な劣化につながる種を発見できます。

資産価値が低下する

💬「資産価値って土地の価格で決まるんじゃないの?」

もちろん、立地は資産価値に大きく影響しますが、住宅そのものの価値も重要な要素です。外壁塗装を放置すると、美しいビジュアルや耐久性が保てず、築年数以上に古い印象を与えることもあります。

おそらく、住宅購入を希望している人は複数の物件を見ているはずなので、築年数と見た目のバランスは重要な要素になるでしょう。そのため、築年数に対して古く見えてしまうのはマイナス要素になります。

外壁塗装の正しいメンテナンスの流れ

外壁塗装はいきなり検討するのではなく、段階を踏んでおくことで予算の確保や心積もりもしやすくなります。

- 天候の変化のあとは様子をチェックする

- 定期的に点検や診断をうける

- 診断結果によって塗装を検討する

- 見積もり比較で適切な外壁塗装業者を選ぶ

- 外壁塗装をおこなう

- 塗装後の経過をチェックする

1~6までの項目を1サイクルとして覚えておけば、次の外壁塗装やその他の箇所のメンテナンスにも活かせますよ。

外壁メンテナンスの流れ①天候の変化のあとは様子をチェックする

豪雨や台風、地震といった外部環境からのダメージが予想される事態がおきた場合は、後日目視で様子をみてみましょう。ひび割れが深くなっていたり、湿度が高くなっていたりするかもしれません。

外壁が大きなダメージをうけたであろうタイミングで様子を見ておくと、その後の経過もたどりやすくなります。外壁の劣化はある日突然現れるものではなく、じわじわと進行していくものです。だからこそ、原因となりそうな出来事があったタイミングで観察しておきましょう。

外壁メンテナンスの流れ②定期的に点検や診断をうける

1年、3年、5年といった定期的な診断を入れることで、外壁塗装が必要になるであろうタイミングも見えてくるのです。そうなれば、予算の確保もしやすくなりますよね。点検や診断が無料で、詳細な診断書などを提出してくれる業者を選びましょう。

中には悪質な業者もいるため、30分以上かけて診断をしてわかりやすく説明してくれるかチェックしてくださいね。間違っても「今すぐ修理が必要です!」「今日決めてくれたら値引きしますよ」などと、契約を迫ってくるところを選ばないようにしましょう。

外壁メンテナンスの流れ③診断結果によって塗装を検討する

劣化の点検や診断の結果によって、今すぐ塗装が必要なのかがわかってきます。緊急性がないものであれば、大体どれくらいに塗装をおこなうのか計画を立ててみましょう。外壁塗装は現状あってのものです。今すぐに塗り直す必要がなければもう少し様子を見ることもできるのです。

ただ、その判断が自己判断の範疇でできないため、一度プロに診てもらう必要があります。親身になってくれる業者であれば、塗装のタイミングも詳細に教えてくれるはずです。塗膜の状態が把握できていれば、天候の変化に応じて塗装のタイミングを早めることもできます。診断結果を知っているというだけで、大きな安心感をもって外壁塗装を検討できるのです。

外壁メンテナンスの流れ④見積もり比較で適切な外壁塗装業者を選ぶ

💬「点検や診断をお願いした業者に依頼した方がいいのかな?」

💬「一度コンタクトをとった業者にしつこく営業されたら面倒だな」

業者選びは、ぜひ複数社で比較してください。点検や診断をしてもらったからといって、エスカレーター式に塗装まで依頼する必要はないのです。見積書の内容を比較検討して、最適な業者を選んでください。見積書の作成を無料でおこなっている業者もいます。

コミュニケーションがとりやすいかどうか、親身になって対応してくれているかどうか。見積書の作成までの段階で、ある程度業者の人柄も見えてくるでしょう。1社だけで決めてしまうと、相手が高額な費用を請求する悪質業者であっても気づけません。比較をするからこそ、最適な業者に出会えるのです。

外壁メンテナンスの流れ⑤外壁塗装をおこなう

安心してまかせられる業者に出会ったら、最適なタイミングで外壁塗装をおこないましょう。塗装後のサービスや保証なども事前に確認しておいてくださいね。外壁塗装は「塗ったらそれで終わり」というわけではありません。

塗装後に不具合が生じたときにはどのような対応が必要なのか、事前に業者に質問をしておくと安心ですよ。外壁塗装工事中には、進捗などを随時確認しておきましょう。進捗を報告するスタイルの業者であれば、なお安心です。

外壁メンテナンスの流れ⑥塗装後の経過をチェックする

外壁塗装は、塗装後に施工不良がおこることもあるのです。だからこそ、アフターサービスや保証などをうまく活用して、定期的な点検や診断をうけましょう。日頃から外壁の様子をチェックしておくと、ささいな変化にも気づけるようになります。これが①の天候の変化のあとのチェックにも有効になってくるのです。

外壁塗装のタイミングに迷ったらカトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店の無料診断!

外壁塗装は、塗り直すタイミングが掴めないからこそ放置してしまう、という事態に陥ることがあります。だからこそ、今回お話したサイクルを覚えておいて、1つずつクリアしていきましょう。そうすれば、外壁塗装でやるべきことが明確になり、重い腰も上がりやすくなりますよ。

大切なマイホームのために、定期的な外壁塗装をおこないましょう!

株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、無料診断&無料見積もりをおこなっております。お気軽にご相談ください。

▼合わせてチェック▼

DATE 2024年8月5日(月)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

💬「マイホームの修理はDIYで自分でやりたい!」

💬「外壁にちょっとだけひび割れがあるから、業者を呼ぶまでもなく自分で補修しよう」

家の外壁の劣化が気になっているあなた!自分でDIYをして、修理や補修をおこなおうと思っていませんか?ホームセンターにいく前に、まずはこちらのお役立ちコラムを読んでみてください。

外壁の修理や補修は間違った行動をとってしまうと、取り返しのつかない事態に発展してしまいます。一生懸命自分でDIY修理をして、その果てに膨大な修理費用がかかってしまうこともあるのです。

そんな事態にならないために、自分で外壁の修理や補修をするときの絶対NG行動も3つお話していきます。NG行動やリスクを知ったうえで、本当に自分でおこなうべきか判断してくださいね。

▼合わせて読みたい▼

豊橋市の住まいを塗り替えで新しく!地域に密着した塗装業者の選び方と最新トレンド

家の外壁の劣化でよくある症状

家の外壁の劣化でよくある症状は、おもに5つ挙げられます。

- 色あせ

- ひび割れ

- チョーキング

- はがれ

- カビ・苔

この劣化症状の中で、自分でDIYをして直せそうなのがひび割れです。ひび割れは塗膜自体にできているものもあれば、シーリング部分にできている場合もあります。ひび割れがおこると、外壁だけでなく住宅全体のビジュアルを一気にランクダウンさせてしまいますよね。

とはいえ、わずかなひび割れや部分的なものであれば「業者を呼ぶほどではないかも?」と思ってしまうこともあるでしょう。業者を呼べばお金がかかるから自分でなんとかしよう、と考える方も一定数いるはずです。

ただし、家の外壁の劣化は表面的なものだけではありません。カビや苔のように、洗浄や拭き取りで解決するものばかりではないのです。もちろん、カビなどが発生している部分は湿気が多く水分が停滞しているので、内部で雨漏りがおきているかもしれません。

よくある外壁の劣化は、表面的に見えているもの以外にもおきている可能性があるのです。それを念頭において、最後まで読み進めていってくださいね。

修理の必要性は?ひび割れの補修は大きさでチェック!

💬「ひび割れの補修を自分でやりたいんだけど、全部シーリングで埋められる?」

💬「ちょっとしたひび割れなら目立たないから放置したいけど、大丈夫かな?」

外壁のひび割れにはおもに3つの種類があります。ひび割れ度合いによっては緊急性が高いものもあるので、この機会に覚えておきましょう。

- 0.3mm以下のひび割れ

- 0.3mm以上のひび割れ

- シーリングのひび割れ

0.3mm以下のひび割れ

0.3mm以下の髪の毛ほどの細さのひび割れを「ヘアクラック」といいます。こういったひび割れは、緊急性はありませんが油断は禁物です。一度業者に診断をしてもらった方が安心です。ヘアクラックがでている場合は、診断やメンテナンスを検討するタイミングだと思ってくださいね。

0.3mm以上のひび割れ

ひび割れの幅が0.3mm以上ある場合は、すぐに業者に診断をしてもらいましょう。また、ひび割れ部分に段差がある「大きく深いひび割れ」は、住宅の構造に関係している可能性が高いです。こういった「貫通クラック」と呼ばれるものは、構造上のひび割れがでているかもしれません。外壁の表面の補修だけでなく、下地や構造部分もくわしく調査をする必要があります。

シーリングのひび割れ

シーリングのひび割れは、裂けている亀裂のような状態になっていれば緊急性は高いです。見るからに防水性が低下していて、隙間から雨水が入り込んでしまいそうなほどのひび割れは業者に連絡が必要です。

シーリング材はゴム状の材料でできているため、太陽光からの紫外線などでだんだん劣化して硬くなります。弾力性を失っているので、硬くなって割れてしまうというわけです。また、劣化で硬くなったシーリング部分に自動車の通過や地震などによる振動が加わり、ひび割れてしまうこともあります。

【家の外壁劣化】修理や補修で絶対NGな3つの行動

外壁の補修や修理を自分でおこなうときの絶対NGな行動は3つあります。

- シリコン系のシーリング材を使用する

- 自己判断で劣化を診断する

- 高所での作業をおこなう

シリコン系のシーリングを使用する

💬「ひび割れならシーリングでふさげば問題ないでしょ!」

💬「この前ホームセンターで自分でできるコーキングガンを売っているのを見た!」

ホームセンターでは、DIYに使用できる工具や材料が数多く販売されています。インターネットでも購入することができ、入手は非常に簡単です。ですが、ホームセンターなどで販売されているシーリング材は、シリコン系のものが多いです。

インターネットで調べて「ひび割れ補修にはシーリング!」という情報は手に入っても、どのシーリングが適切なのかを知らなければ、行動が裏目にでてしまいます。なぜなら、シリコン系のシーリング材は、お風呂やトイレの補修で防水のために使用されるものだからです。

撥水性のある材料が含まれているため、水場には最適なのですが、外壁塗装との相性はよろしくありません。シリコン系のシーリング材でひび割れ補修をしてしまうと、塗料を弾いてしまう可能性があるのです。

さらに厄介なのが、シリコン系のシーリングは接着力が強いため、はがすのが大変になります。シーリング材でひび割れを埋めてキレイになっても、外壁塗装ができなくなってしまえばそこだけ浮いて見えます。これでは美観は大きく損なわれてしまいますよね。

どうしても自分でDIYしたい場合は、変性シリコンシーリング、ポリウレタン系のシーリングを使用しましょう。ですが、技術面や劣化診断の甘さによるリスクも考えると、業者にお願いした方が安心安全です。

自己判断で劣化を診断する

💬「インターネットで調べてある程度の劣化症状は把握してる!」

💬「ひび割れの幅は狭いから、シーリングでなんとかなると思う!」

インターネットの情報や、そうなるだろうといった自分の憶測で劣化を診断するのはNGです。なぜなら、自己判断の場合は見えている部分でしか判断ができないからです。もしかしたら、外壁の内部で雨漏りが始まっているかもしれません。

内側に見えない劣化があるかもしれないのに、表面だけを見て「こうすればいいだろう」と判断してしまうのは危険です。目に見えないところで劣化が進行していき、気づいたときには住宅の構造部分にまでダメージがおよんでいたとなれば、費用も莫大にかかります。

今や、インターネットで調べればある程度の情報は手に入りますが、業者がもっている知識や経験とは比べ物になりません。自己判断で劣化を診断するのはリスクが高すぎます。

高所での作業をおこなう

高所での作業は絶対NG行動です。2階建ての住宅であれば、外壁の修理や補修が高所になることもあります。通常、業者がおこなう修理であれば、足場を使用して安全におこないます。ですが、自分で修理をおこなうときには、足場を組むことはないはずです。はしごを使用するといった簡易的な環境のもと、慣れない作業をすることになるのです。

高所で足元が安定していない場合、転倒や転落の危険性が跳ね上がります。修理や補修を自分でおこなうというだけでも大変なのに、高所作業となれば難易度も高まります。修理代どころか、病院代の方が高くつくかもしれません。

外壁の劣化をなんとかしたい!自分で修理や補修をするリスク

絶対NG行動でわかっていただけたと思いますが、外壁を自分で修理するのには高いリスクがつきまといます。

- 外壁の見栄えが悪くなる

- 劣化がすぐにでてくる

- 高い位置であれば転落・転倒のリスクがある

- 雨漏りを見逃してしまう

- その後のメンテナンス費用が高額になる

今や、専門知識のない方でも、シーリングを使った簡単な補修ができる時代です。ですが、自分で修理や補修をおこなうということは、リスクがついてくることを覚えておきましょう。

自分で修理や補修をおこなった場合、劣化がすぐにでてくる可能性もあります。劣化が正しく診断できていないので、根本的な解決になっていないのです。内部で進行しているかもしれない雨漏りを見逃してしまうことにもなります。

もし、一時的な修理でキレイなビジュアルが復活しても、その後数年で事態が悪化して、膨大な修理費用が必要になることもあります。自分で修理をおこなってしまうと、その後に業者がおこなう原状復帰や塗装で、別途作業が必要になる可能性もあるのです。大切なマイホームだからこそ、修理や補修は最初からプロにおまかせしましょう。

外壁の修理や補修をご検討ならまずはカトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店へ!

外壁の修理や補修は自分でおこなう前に、まずはプロに劣化の診断をしてもらいましょう。

株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、診断や見積書の作成を無料でおこなっております。

「外壁をなんとかしたい!」というあなたの熱い気持ちをバトンタッチしていただければ、当社が責任をもって適切な修理や補修をさせていただきます!当社は、愛知県で豊川市・豊橋市を中心として、地域密着で塗装工事をおこなってきました。塗料メーカー「アステックペイント」の代理店部門施工実績で、東三河1位をいただいております!

外壁のお困りごとなら、カトペンにドーンとおまかせください!県内に2ヶ所ショールームもございますので、外壁についてじっくりご相談いただけます。お越しの際は、WEB来店予約をいただくとスムーズです!

▼合わせてチェック▼

DATE 2024年8月3日(土)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

💬「外壁塗装で経年劣化がおこるって聞いたけど、すべての劣化は把握しきれていない」

💬「外壁にでてくる劣化って、塗り直しのサインなの?見分け方が知りたい!」

外壁塗装のタイミングは10年前後といわれていますが、外壁材や塗料のランク、気象条件によって劣化スピードは異なります。同じ住宅でも、日光がどれだけあたっているかによって劣化の種類が変わってくるのです。

だからこそ、外壁劣化サインとなる7つの種類を覚えておきましょう。今回のお役立ちコラムでは、外壁劣化の7つの種類と劣化がおこる原因についてお話していきます。

▼合わせて読みたい▼

外壁塗装のタイミングを知るためのサインとは?|【豊橋市】外壁塗装・屋根塗装専門店

外壁の劣化サインの7つ種類と原因

外壁の劣化サインとされる7つの種類には以下のようなものがあります。

- 色あせや変色

- チョーキング

- カビや苔・サビ

- ひび割れ

- はがれ

- 膨れ

- 汚れ

なぜこういった劣化サインがでてくるのか、原因も合わせてお話していきます。

色あせや変色

色あせや変色は、住宅全体の印象にも影響するため避けたいものですよね。ですが、外壁は常に外に面しているため、太陽光からの紫外線などからダメージをうけ続けているのです。色あせや変色は、紫外線によるダメージと化学変化が原因となっています。

紫外線をうけることで、塗料に含まれる顔料の色素の結合組織が破壊されるため、色が変わってしまうのです。これが色あせや変色として目に見える劣化になっています。それだけでなく、酸化によって塗料の状態が変化することもあるのです。

こういった原因から、色あせや変色がおきていますが、汚れによって色が変わって見えることもある意味変色といえます。日当たりがよい箇所は色あせがおこりやすく、湿気が多くジメジメしている箇所はカビや苔といった汚れで変色しやすくなります。

チョーキング

チョーキングという劣化症状は、太陽光や雨風といった外からのダメージによって、塗料の成分が分解されて劣化している証拠です。外壁に触ると粉が手につくことから、チョーキングと呼ばれています。

この粉は、塗料に含まれる白色顔料(酸化チタン)が粉に戻って表面化したものです。白系や淡い色で塗装した場合におこりやすくなります。日当たりのよい南側や、西日が強く差し込む外壁面は要注意です。太陽に近いほど紫外線の影響をうけるため、2階3階部分の外壁やバルコニー付近の外壁でチョーキングがおこることもあります。

こういった経年劣化でチョーキングがおこりますが、施工不良でもおきる可能性があります。チョーキングがおきると、塗膜の機能性が低下している状態なので、カビや苔といった湿気を好むものが発生しやすいです。塗膜が保護力を失っているので、放置し続けるとひび割れを引きおこすこともあるのです。

カビや苔・サビ

湿度の高いところに発生するカビや苔は、湿度を保ち続ける性質があるため、一度発生すると居座り続けます。外壁に水分が付着し続けることになると、塗膜の劣化や金属製の場合はサビに発展していきます。

カビや苔ができるおもな原因は、汚れやよどんだ空気、湿気です。とにかく、ジメジメした環境を好むのです。日陰になる外壁面はとくに注意が必要になります。カビは菌が胞子を作って空気中を漂い、栄養や水分を吸収して大きくなっていきます。結露があるところにカビが発生するのは、育つための好条件が揃っているからなのです。

カビが栄養とするものは、垢や皮脂といった人間に関係するものだけでなく、タンパク質や炭水化物、アミノ酸などといったあらゆる要素もあてはまります。つまり、カビはどこにでも発生しうるのです。

もし、雨で外壁が濡れたときに乾きが遅い箇所があれば、防水性が低下している可能性があります。カビや苔の発生だけでなく、雨漏りの原因にもつながるため早めの対処が必要です。

ひび割れ

ひび割れは「クラック」とも呼ばれています。外壁表面といった塗膜だけでなく、外壁の内壁や基礎部分にできることもあります。ひび割れのおもな原因は、経年劣化や乾燥、地震などの揺れや施工不良です。

ひび割れの中でもいくつかランクがあり、一番軽度な「ヘアクラック」は経年劣化が原因でおこります。髪の毛ほどの細く浅いひび割れで、塗膜の劣化がおきている証拠です。ただし、塗装をして短期間でヘアクラックができた場合は、施工不良が疑われます。

ヘアクラック以上の大きく深いひび割れは「構造クラック」と呼ばれ、住宅の構造自体が関係してきます。外壁内部からひび割れている状態なので、早急な点検や補修が必要です。

ほかにも、間近での確認が必要な小さなひび割れなど、発生箇所によっても緊急性の度合いは変わります。「このひび割れは大丈夫だろうか?」と思ったときには、放置せずに業者に相談しましょう。

はがれ

外壁塗装のはがれは、経年劣化はもちろんのこと、塗装する前におこなう下地処理不足によっておこることも多いです。塗装をする前には外壁材を整えて、塗料が密着するように下地処理をする必要があるのです。高圧洗浄やケレン作業といった地道な作業が必要になるため、業者の誠実な仕事が結果につながります。

新築、または塗装から1〜3年以内にはがれが発生した場合は、施工不良が疑われるため施工業者に連絡しましょう。塗装から5年以上経過してはがれが見えた場合には、塗料の耐用年数が迫っている可能性があります。

塗膜のはがれは古くなったからおこるものではなく、塗り替えが必要なサインなのです。放置していると雨漏りにつながります。住宅の安全性にも響いてくるため、はがれを見つけたら業者に連絡しましょう

膨れ

塗膜が浮き上がるようにぷくっと膨れることがあります。膨れのおもな原因は、外壁塗装の経年劣化です。施工不良が原因で膨れがでる場合は、塗装作業での乾燥不足や塗装回数が適切でない場合が考えられます。

膨れの状態を放置していると、外壁材がダメージをうけたり、雨漏りやシロアリの発生にもつながってしまいます。「膨れなのかな?」と思う症状を見つけたら、念のため業者に相談してみましょう。

汚れ

色あせや変色も嫌ですが、汚れがでるのも嫌ですよね。外壁の黒ずみや汚れの原因は、雨だれやカビや苔、自動車からの排気ガスによるものがあてはまります。黒っぽさのある汚れは、埃や排気ガスなどの汚れが雨水と混ざっているものです。

屋根から外壁へ雨水が流れたり、窓枠から雨水が落ちたりするときに雨筋となって汚れが残ってしまうのです。外壁の汚れは中性洗剤やスポンジで洗い流せる、とインターネットででてくるかもしれませんが、まずは業者に相談してみることをオススメします。

汚れも「古いから仕方ない」と片付けられる問題ではありません。長時間放置すると、外壁材自体の劣化を早めるリスクがでてきます。

外壁劣化を防止するには機能性の高い塗料が最適!

外壁の劣化は経年劣化が原因となっているものが多いため、完全に防止するのは難しいです。ただ、劣化をおくらせたり、劣化原因を抑制することは可能です。機能性の高い塗料を選べば、劣化に強い「耐候性」の高い塗装が叶います。

カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、塗料メーカー「アステックペイント」の塗料も取り扱っております。アステックペイントの塗料は、汚れにくさを誇る「低汚染性」や太陽光からのダメージを防ぐ「遮熱性」など、塗膜を守ることに特化した機能が満載です。

アステックペイントは直販体制をとっているため、登録店でしか扱えません。厳選最高峰塗料にあたる「プラチナシリーズ」は、優良施工店に認定された「プロタイムズ」加盟店のみが取り扱えます。弊社はプロタイムズ加盟店ですので、ランクの高い塗料の使用も可能です。美観と保護力が長持ちする塗料をお探しならば、ぜひ弊社にご相談ください。

▼合わせて読みたい▼

外壁の劣化サインを見つけたら劣化診断をうけてみよう

7つの劣化サインのどれかを見つけたら、ぜひ一度劣化診断をうけてみてください。見えている劣化以外にも、外壁内部に劣化症状がでているかもしれません。目視で判断できる劣化は限られているのです。

プロの目で見て、専用の機器で内部まで診断してもらうことで、外壁や塗膜の現状を知ることができます。「外壁塗装をした方がいいのかな?」と思っている場合も、まずは劣化を診断してもらってから、最適な塗装プランを提案してもらいましょう。

満足できる外壁塗装は、塗装面の状態が重要になります。だからこそ、まずは現状把握が大切なのです。診断をうけてみたら、想像以上に劣化していたということもあり得ます。外壁の状態を知ることで、スタート地点がどこにあるのかわかり、最適なゴールが導きだせるのです。

外壁の劣化サインに気づいたらカトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店へ!

外壁の劣化サインに気づいたら、放置をせずに業者に相談してくださいね。相談したからといって、すぐに契約を迫られることはありません。まずは点検や診断をうけて、見積書を作成してもらい、最適な施工プランを提案してもらいましょう。

もし、ファーストコンタクトからしつこい営業をする業者がいれば、悪質の可能性があります。そんなときは株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店を頼ってくださいね!弊社は豊川市・豊橋市を中心に、創業以来70年以上の歴史があります。

一般住宅だけでなく、スーパーゼネコンや官公庁発注の工事も施工してきました。積み上げてきた経験と知識で、ご満足いただける外壁塗装をおこないます。診断や見積書の作成は無料でおこなっております。お気軽にご相談ください。

DATE 2024年6月9日(日)

外壁塗装・屋根塗装はカトペンへ!

お役立ちコラムをご覧いただきありがとうございます。

豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

「サーラ」は、快適な住み心地と耐久性に特化した家づくりを行っているハウスメーカーです。愛知県内7か所、静岡県内1か所に総合展示場を設けており、住宅の技術や基本性能をわかりやすく紹介しています。

しかし、さまざまな場所に総合展示場を設けているハウスメーカーの住宅でも、定期的に外壁を塗装しないと建物は劣化します。したがって、長く住み続ける上で外壁塗装は欠かせません。

もしかすると、

ハウスメーカーに外壁塗装の相談をしないと!

と思った人もいるでしょう。

しかし、少しお待ちください!

ハウスメーカーではなく、塗装専門業者に任せた方が良いかもしれません。

なぜなら、ハウスメーカーと比べて塗料の種類が多いからです。塗装専門業者の場合、ハウスメーカーでは取り扱っていない高品質の塗料を使用できます。しかも、ハウスメーカーで扱う塗料と似た性質のものを安く提供できるため、施工費用を抑えることも可能です。

そこで今回のお役立ちコラムでは、サーラの住宅で使用されている外壁材を紹介しながら、外壁塗装時のハウスメーカーと塗装専門業者の違いをお話ししていきます。

▼合わせて読みたい▼

ハウスメーカーと塗装業者の外壁仕上げ:意外と知らないコストパフォーマンスの真実

サーラの特徴

はじめに、ハウスメーカー「サーラ」の特徴を見てみましょう。

サーラは顧客のニーズに応えるため、注文住宅・分譲住宅・土地・リフォーム・資産活用まで、住まいに関するサービスをワンストップで提供しているのが特徴です。

サーラのこだわりは、地域社会との調和を重視した家づくりにあります。100年以上の歴史を持つサーラグループの一員として、地域と共に成長し、地域と共に歩む企業理念を持っています。「お客さま主義、住み心地主義、調和主義」の理念のもと、地域社会や自然環境と調和する理想の住まいを実現しています。

また、サーラでは一泊二日で住み心地を体感できる「お泊まりハウス」も提供していますので、購入前にサーラの住宅で模擬生活を送ることが可能です。以上のことよりサーラは、お客さまの視点に寄り添いながらサービスを展開しているハウスメーカーだと言えます。

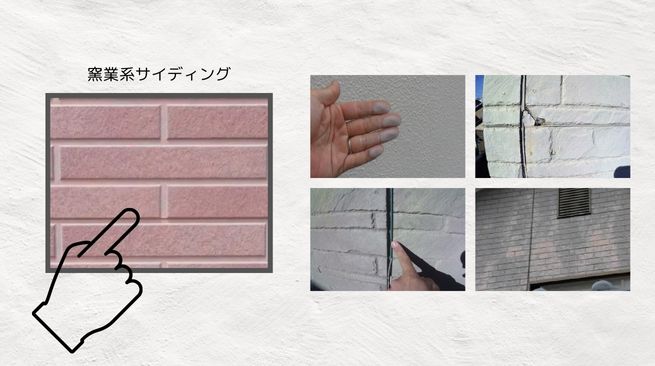

サーラでは外壁に窯業系サイディングが使われている

窯業系サイディングとは、セメントや粘土などの素材を主成分として製造された外壁です。防火性や施工のしやすさから、多くの住宅に用いられています。

主なメリットとして、コストパフォーマンスの良さやデザインの多様性が挙げられます。価格帯は1㎡あたり3,000円から10,000円程度と比較的低価格です。レンガ調から木目調など多岐にわたるため、さまざまなデザインの住宅に対応できます。

さらに、メンテナンスがしやすい点も魅力の一つです。耐用年数は20~30年で、適切なメンテナンスを行えば長期間にわたって性能を保てます。

一方、デメリットは熱が蓄積しやすく、夏場に外壁が高温になる恐れがあることです。内部に熱が伝わってしまい、冷房効率低下のリスクがあります。

また、湿度が高い環境に建っている場合、シロアリが発生しやすいのもデメリットです。シロアリは湿った木材を好みます。湿度の高い場所だとサイディングの裏側が湿りやすくなるため、シロアリの被害に悩まされる可能性が高くなるでしょう。

窯業系サイディングは必ず経年劣化が起きる

窯業系サイディングは時間が経つと、必ず劣化が起こります。窯業系サイディング材のおもな劣化内容は以下が挙げられます。

- サイディング材をつなぐシーリング材が劣化する

- チョーキングが発生する

- サイディング材の反り・浮き・ヒビ割れが発生する

- サイディング材の表面にカビ・汚れ・変色が発生する

- 凍害でサイディング材が割れる

それぞれをくわしくお話ししていきます。

窯業系サイディング材のおもな劣化症状①シーリング材の劣化

サイディングボード同士を繋ぎ合わせるシーリング材が劣化し、雨漏りを招く恐れがあります。

窯業系サイディング材のおもな劣化症状②チョーキング

塗膜が劣化して粉状になり、最終的に塗膜が剥がれてしまう現象です。保護層の剥がれにつながるでしょう。

窯業系サイディング材のおもな劣化症状③反り・浮き・ヒビ割れ

サイディングボードの反りや浮き、ヒビ割れが発生し、建物を支えきれなくなる恐れがあります。

窯業系サイディング材のおもな劣化症状④カビ・汚れ・変色

外壁のカビや汚れが蓄積し、見た目が悪くなってしまうでしょう。

窯業系サイディング材のおもな劣化症状⑤凍害

水分が凍結し膨張することでサイディングボードが割れる現象です。

窯業系サイディング外壁が劣化した場合の対処法

劣化した場合の対策として、適切なメンテナンスや必要に応じた補修・張り替えが重要です。耐用年数は約20~30年とされていますが、使用している塗料によって、メンテナンスの周期は異なります。

メンテナンスや補修において、初期のコストを抑えることも大切かもしれません。しかし、耐用年数が長い塗料を選択すればランニングコストを抑えられるため、一概に安い塗料を選んだ方が良いとは言えないでしょう。

外壁塗装時のハウスメーカーと塗装専門業者の違いは?

外壁塗装時のハウスメーカーと塗装専門業者の違いを、項目ごとに見てみましょう。

①トータルの支払費用

トータルの支払費用は塗装専門業者の方が安く済みます。理由は、外壁塗装の流れにあります。

ハウスメーカーは受注後、基本的に下請け業者に作業を依頼するため、施工主は中間マージンの負担をしなくてはいけません。一方、塗装専門業者は基本的に下請け業者へ作業を依頼しないため、中間マージンは0です。したがって、塗装専門業者に依頼した方が安いのです。

なお、ハウスメーカーに依頼した場合、塗装専門業者への依頼と比べて支払費用が20~50%高くなると思った方が良いでしょう。

②塗料の種類

塗料の種類は、塗装専門業者の方が多いです。ハウスメーカーでは、社内規定によって取り扱えるブランドの塗料が決まっているため、種類が限られます。

しかし、塗装専門業者の場合、ハウスメーカーと比べて規定が緩く、さまざまなブランドの塗料を扱っています。選択肢が多い分、理想とするデザインの外壁塗装を叶えやすくなるでしょう。

外壁塗装時の塗装専門業者の対応

外壁塗装時の塗装専門業者の対応は、以下の流れで進みます。塗装期間は天候や住宅の状況によって異なりますが、今回は外壁塗装の期間を10日と仮定して、一般的な流れを紹介します。

①ご挨拶・塗装準備(1日)

工事の開始前に、近隣住民への挨拶回りを行い、工事の実施を知らせます。塗料の飛散や塗料特有の臭いによるトラブルを防ぐことが可能です。

②足場の設置(1日)

安全かつ効率的に塗装作業を行うため、足場を設置します。足場の崩落を避けるために、専門の技術と設備が必要です。

③塗装前の洗浄(1〜3日)

高圧洗浄によって、外壁の汚れや古い塗膜の粉を落とします。汚れが落ちない場合は、バイオ洗浄を使用して洗い流します。

④塗装工程(計5日)

塗装工程を細かく分けると、以下の作業にわかれます。

・養生

養生とは、塗装作業において塗料の飛散を防いだり、不要な場所に塗料がつかないように保護したりする工程です。窓や扉、庭の植物など塗装しない部分をマスキングテープや養生シートで覆います。

塗装範囲を明確にすることで、作業の効率化と仕上がりの品質向上を実現させます。

・下塗り

塗料の密着を良くするため、下塗り作業を行います。外壁に仕上げの塗料を接着させて、塗料の剥がれを防ぐ効果が期待できるでしょう。

・中塗り

中塗りとは、下塗りした塗料の上から再度塗料を塗ることです。塗膜の厚みを確保し、耐久性を高めるために行います。ただし、塗料によっては中塗りを省略するケースもあります。

・上塗り

上塗りとは塗装の最終工程で、中塗り(もしくは下塗り)の上に塗料を塗ることです。塗料の性能を最大限に発揮させる上で重要です。雨水をはじき、建物を保護する効果が期待できます。

⑤点検と手直し

塗装の仕上がりをチェックし、必要に応じて手直しを行います。

⑥片づけと足場の解体・撤去

すべての作業が終わったら、足場を解体し、作業場所をきれいに片付けます。⑥が終わったら、外壁塗装は完了です。

サーラの外壁塗装のご依頼はカトペンへ!

株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店では、サーラの外壁塗装経験を持っています。外壁塗装の場数を積んできた名工が在籍していますので、安心してお任せください。

▼合わせてチェックしたい▼

しかも当店は、アステックペイントの認定店であるため、他社と比べて長い期間塗装効果が持続する塗料を多数扱っています。さまざまな用途の塗料を扱っていますので、オリジナル性を出したい人にもピッタリです。

さらに、外壁塗装診断士や雨漏り診断士の資格を保有するスタッフが外壁の状況を調査しますので、細かい劣化も見逃さないように調べることが可能です。

外壁塗装を利用した地域の方々からも、喜びの声を多数いただいております。フレンドリーなスタッフが真摯にお答えしますので、外壁に関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

DATE 2024年4月7日(日)

スタッフブログをご覧いただきありがとうございます。

豊川市・豊橋市で地域密着の優良塗装業者、

屋根・外壁塗装工事はお任せください!

外装劣化診断士の小黒です!

長く住み続けていると、屋根の縁や1階部分のひさしに苔や藻が生えているのを目にすると思います。一見風流にも見えますが、じつはその苔や藻は「建物の劣化」そのものなのです!

今回のお役立ちコラムでは「なぜ苔や藻が生えるとよくないのか」についてお話ししていきたいと思います!

屋根に苔が生える理由

屋根に苔が生える1番の理由は「屋根の劣化」です。劣化が進むにつれて、苔の発生や藻が生えるなどの現象が現れます。そして、さらに劣化が進むことでカビが生えるようになり、最終的に屋根材を風化させていくのです。

では、屋根の劣化にはどのようなものがあるか考えていきましょう。

塗装の劣化

屋根の劣化の一番わかりやすいものが「塗装の劣化」です。屋根材の塗装が劣化すると、雨水がそこに止まるようになってしまいます。つまり、水が常にある状態です。水が残っていれば、太陽に温められて蒸発するのですが、日当たりが悪い場所、もしくは水捌けが悪い場所であれば、常に湿気が残った状態を維持するということになるのです。

そこは、苔や藻が生えやすい状態だと言えるでしょう。そして、湿気が抜け切らずに暖かい状態が続けば、数日も経たないうちにカビが発生してもおかしくありません。塗装が劣化するというだけで、ここまで深刻な状況が発生してしまうのです。

▼合わせて読みたい▼

豊川市・豊橋市の外壁塗装:黄砂・花粉・工場から煙がもたらす外壁劣化とその対策

屋根材の破損

屋根材が破損するということは、屋根材の裏側に水分が侵入しやすい状況になってしまうということになります。問題なのは、スレートや瓦の下にある「ルーフィングシート」の性能です。

通常、ルーフィングシートは雨水を侵入させないために高い防水性能を発揮します。しかし、屋根材が破損することで、通常以上の雨水が屋根材の下に入り込み、ルーフィングシートによってプールを作る形になってしまうわけです。

これが湿度の元となり、屋根材の裏側はカビの温床となってしまうのがお分かりでしょう。このカビは、ルーフィングシート内部にまで入り込み、本来あるはずの防水性能を一気に低下させてしまいます。

ルーフィングシートが劣化すれば、その後待っているのは「雨漏り」や「屋根裏のカビ」という大きな問題になります。

▼合わせて読みたい▼

【屋根の塗装は本当に必要?】塗装の必要性と意味のないケースを外装劣化診断士が徹底解説!

屋根の劣化対策

では、屋根を劣化させないためにできることは何でしょう。いくつかの方法があるので、それぞれの効果や対策の意味を考えてみましょう。

苔・カビ・藻を洗い流す

まずは、屋根を劣化させる原因を洗い出していきましょう。そのためには、劣化原因となる「苔・カビ・藻」などを全て洗い流すことが重要です。そのまま放置すれば、侵食が止まることはありません。まず、しっかりと食い止めることが重要です。

その際の注意点は「屋根材の素材に含まれるアスベスト」です。アスベストが含まれている場合、屋根の洗浄に高圧洗浄を用いることができません。もし、アスベストを含有している屋根材に高圧洗浄をかけてしまうと、アスベストが飛散してしまうのです。

もしアスベスト含有の屋根材を使用している場合は、洗浄する前に固定剤を浸透させてアスベストを沈下させます。その後であれば、高圧洗浄をかけることができるのです。

野地板やルーフィングの補修

屋根に苔やカビが発生している状態であれば、その下にある野地板やルーフィングシートにも劣化が確認できる場合があります。ここは適切に対処しなければなりません。そのまま放置していると、屋根裏が水浸しになったり、虫が発生したりと、建物を著しく劣化させる原因になってしまいます。

屋根材を剥がすとルーフィングシートが現れますが、多くの場合水色や緑色のビニールシートが敷かれているはずです。それらが白っぽくなっている場合は、相当劣化が進んでしまっています。稀に白いシートを張っている場合もありますが、その時は茶色くシミができているのでわかりやすいです。

ルーフィングシートの下には野地板が敷かれています。無図を含んでいたり、すでに力をかけると撓んでしまうような状態であれば、野地板から交換しなければなりません。また、野地板の腐食が確認できている時点で、屋根裏の被害も確認が必要になります。

屋根裏がカビてしまっている場合は、入念な洗浄対策とカビの侵食を抑えるために溶剤を浸透させたり、防水処理などを施す必要が出てきます。野地板で蓋をしてしまうと、屋根裏は高温多湿になりやすくなってしまうので、カビの再発をしっかりと対処しなければならないのです。

これら全てを補修することで、以降の雨漏り等のトラブルを防ぐことができます。

スレートや瓦の補修

屋根材の破損・欠損があれば、見つけ次第対処しなければなりません。ひび割れ程度であれば、シーリング剤で埋めてしまったり、防水対策をとることで対処ができます。しかし、割れていたり、日々が大きく隙間が開いているような状態であれば、屋根材を差し替える必要も出てくるでしょう。

ただし、問題は「割れや欠けが発生している部分だけを対処して済む話か」ということです。屋根材は基本的に同じように劣化が進んでいきます。日当たりや雨の当たりやすさなども影響しますが、基本的には建物に向けられる上からのダメージを同じように受け続けている部分なので、局所的に劣化が進むという場所ではありません。

一部にトラブルが発生しているということは、他の部分にも問題が発生しやすい状況があると考えた方が良いでしょう。

瓦であれば、突風などで滑落したと考えることもできます。しかし、スレートのように滑落の心配がほぼないような屋根材の場合、トラブルが起きている周囲や、屋根全体の状況をしっかりとチェックしておくべきでしょう。

万が一、全体補修が必要となると、屋根を葺き替えなければならないでしょう。しかし、コスト的にも大きくなってしまうので、すぐに判断できるものではありません。そんな時は「カバー工法」を用いることで、既存の屋根の劣化全体を処理するのではなく、問題箇所に蓋をして隠してしまうというのも一つの方法です。

工期もコストもかけずに対処できるので、実際に全てを葺き替える準備をする間のつなぎには問題なく機能します。そのままカバー工法で過ごしても良いし、どうしても直すという場合は葺き替えても問題ありません。

▼合わせて読みたい▼

屋根塗装に使う塗料の種類と費用について|ラジカルフッ素シリコン無機ってどう違う?

屋根塗装でコーティング

屋根材に目立った破損が見えない場合は、劣化した塗装を新しくすることで対処できます。簡単に言うと屋根を塗料でコーティングするイメージですね。

屋根を塗料でコーティングする場合、使用する塗料のグレードによって耐用年数が違うことを理解しておきましょう。

- アクリル塗料

- ウレタン塗料

- シリコン塗料

- ラジカル塗料

- フッ素塗料

- 無機塗料

性能が良い塗料を使用するほどにメンテナンススパンは長くなります。そして、同時にコストも上がります。1度の施工コストとしては高くなるものの、メンテナンスのスパンが長くなるので、トータルコストでは優位になる場合も出てくるため、メンテナンス時に対処できる費用のものを選ぶことをおすすめします。

棟板金のサビ止めは重要

屋根の最長部にある棟板金も、重要な役割を持っています。一般的な屋根は三角形をしていて、その頂点からの雨漏りを防ぐのが棟板金の役割です。ここがサビれば、屋根材がいくら新しかったりメンテナンス直後だったりしても、てっぺんから雨が侵入してしまうのです。

また、棟板金をメンテナンスすることで、台風時に吹き飛んでしまう恐れもなくなります。

しっかりと釘を打ち直し、サビ止めを施すことで、屋根の内側に流れ込む雨水を防げます。

屋根の劣化にお悩みならばカトペンにご相談ください!

屋根に苔が生えて喜んではいけません。確実に建物が劣化している証拠です。適切な方法を用いて、しっかりと補修を施していけば、何十年も住み続けられる丈夫な家を維持できます。

ちょっとした屋根のトラブルでも、放置すれば後戻りできない大きなトラブルに発展してしまうので、定期メンテナンスは怠らないように注意することをおすすめします。

株式会社カトペン/プロタイムズ東三河店/豊橋中央店は外壁塗装・屋根塗装のプロの職人集団である一方、屋根補修・外壁補修のプロでもあります。屋根の劣化にお悩みならば、ぜひ当社にご相談ください!

劣化診断、お見積りは無料です。お気軽にご相談ください!

39件